TOUGE DRIVE FACTORY 峠の記録

TOUGE DRIVE FACTORYは 峠道、絶景ロードの記録を公開致します。日本全国はまだ走破済みではないですが、走破した峠道や絶景ロードの感想,Wikipediaの情報、Youtube動画LINKなどを公開したいと思います。

~絶景ロードと峠道を走る~No.Drive No.Life

TOUGE DRIVE FACTORY 峠の記録 (今まで走破した峠の記録)2018年6月からの走破記録 順不同 (随時不定期更新)Youtubelinkも掲載しています。TOYOTA86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 のYouTubeLinkも同時に追加致しました。併せてご覧下さい。無料開放された道路一覧 - Wikipedia

1 三方五湖レインボーライン 福井県 (有料道路)

若狭湾国定公園 三方五湖 三方五湖は「若狭なる三方の海の浜清み いゆきかえらい 見れどあかねかも」と万葉集にも歌われた景勝地で、別名五色の湖ともいわれています。湖がかもしだす微妙な色あいは神秘的です。レインボーラインからはその違いがよく分かります。久々子湖からは五湖をめぐる遊覧船が運航されています。私が行った日は寒波の襲来で山頂に着いた時には吹雪が舞、山頂売店の方が「いやー今回の寒波の影響で16cmは積もるぞー」と言われて慌てて山を下りました。無理がありました。日本海側に寒波が来るのに三方五湖に行ったことを後悔しています、まったく景色が見えず、只々走破しただけのドライビングとなりました。今年のGW迄景色はお預けです。また来るよ!!天空のテラスで休憩できなかったしね。天空のテラスで見る景色を見に来たいと思います。千葉から下道で横浜青葉迄行き横浜青葉から若狭三方で降りてすぐ、高速代が7790円でした。(現金で)この後ETCカードをなくす(代車でしたのでETC車載器がない代車でのドライブでした)ショック,

美浜、若狭両町にまたがる三方五湖有料道路「レインボーライン」について、県は十六日、二〇二二年十月以降に県道へ移管し、無料化する方針を示した。県議会本会議の一般質問で、小堀友広議員(県会自民党)がただした。 レインボーラインは全長一一・二キロで、県道路公社が管理・運営している。通行料は普通車が千六十円。公社は二二年九月末の解散が決まっており、県は同年十月以降、県道へ移管する方向で検討している。移管後も安全に通行できるよう必要な対策を講じる。 小川俊昭・土木部長は「県が管理する区域、道路管理の水準について美浜、若狭両町と既に協議を進めている」と説明。「道路からの眺望を楽しめるよう樹木を伐採するなど、観光地につながる道路を意識しながら、きめ細かな維持管理に努めたい」と述べた。 レインボーラインは、道路運送法に基づき整備されたため、料金徴収の期限はない。公社解散が決まった際には、県議会から観光道路としての存在感を保つため、有料化を続けるべきだとの意見も出ていた。 公社はスキージャム勝山への法恩寺山有料道路(勝山市)も管理しているが、解散時に無料化される。 (中日新聞より)

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 018より

2 次月峠(しずき峠) 岐阜県

名古屋の喫茶店でモーニングを頂き、とりあえず静岡方面に向かい途中で出会った峠道。土岐ICへアクセスする際に使う峠道である。土岐側の麓が土岐ICなら御嵩側の麓は次月の集落であるが、それほど当たり前の道になっているため、ここが次月峠なんて粋な名前が付いているなんて想像もつかきませんでした。交差点の標識でここが峠なんだと感じました。こういう峠も走破できてうれしかったですね。日本の車で行ける峠はすべて行きたいのでこれからも走破完走したいです。youtubelink

3 内津峠 愛知県

内津峠(うつつとうげ)は、愛知県春日井市と岐阜県多治見市を結ぶ標高320mの峠である。この峠の北側を中央自動車道が通過し、南側を国道19号の内津トンネルが通過している。『日本書紀』によれば、日本武尊が当地で副将軍の建稲種命が水死したという報を聞いて、「あゝ現(うつつ)かな」と嘆き悲しんだことが地名の由来とされている。天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いでは森長可に属した妻木城主である妻木頼忠が内津峠に布陣し、付近の町が焼失した。江戸時代には中山道での輸送に使われており、明治時代に入ると難所ゆえにトンネル建設の声が高まった。1880年には下街道の改修が行われて荷車や馬車の通行が可能になったが、1900年に中央本線が名古屋駅 - 多治見駅の間に開通すると、物流は鉄道を使うようになって峠は寂れた。(wikipediaより情報抜粋) Youtubelink

4 千里浜なぎさドライブウエイ 石川県

日本で唯一砂浜を走れるドライブウエイは此処「千里浜なぎさドライブウエイ」です。

私がお勧めは夜の千里浜なぎさドライブウエイの夜景 海を眺めるとオレンジ色の水平線がとても奇麗です。夜の砂浜には数多くの車やバイクが来ており砂浜にて景色を眺めていました。私は今でもまた行きたくなる場所の一つです。詳しくは私の動画を見ていただければ最後のほうに夜の千里浜なぎさドライブウエイの動画があります。 皆様も1度は夜の千里浜なぎさドライブウエイを訪問してみて下さい。きっと満足のできる景色が見れますよ。youtubelink

5 弥彦山スカイライン 新潟県

佐渡弥彦米山国定公園にあるドライブコース。弥彦山山頂からの眺めは最高です。弥彦山スカイラインはもともとは有料道路が無料開放されたドライブウエイです。名残に料金所跡地があります。総距離13.7Kmのドライブコース山頂には大駐車場があり観光客やドライバーたちが愛車や弥彦山から見る日本海を眺めながら楽しい時間を過ごしていましたね。私が初めて訪問したのは2019年4月天気も良く弥彦山から見る日本海は眺めは最高でした。近くにはまた絶景ロードがあり越後七浦シーサイドラインもあり1粒で2度楽しめる場所と言えましょう。また日本海間瀬サーキットもありドリフトにもよく登場する場所ですね。山頂にはロープウエイもあり大人往復1500円で5分間の弥彦山観光ができます。山頂には展望レストランがあり越後もち豚カレーは美味しかったですね。皆さんも1度は弥彦山スカイラインに来てみてくださいね。Youtubelink

6 金華山ドライブウエイ (現在道路工事中の為通行止め)

令和2年11月9日(月)~令和3年2月26日(金)は工事のため 平日は全面通行止め、土日祝は通行可(都合により終日全面通行止めになる場合あり)

私が訪れたのは2020年12月31日、通行止めだとは知らずに訪れてしまいました。三方五湖からの帰りに寄った場所、最初からここから訪れる予定でしたがなかなか行けなかったので来たらこれだよ。今年には必ずまた来ると思うETCカードはなくすはもう散々の1年でした。また来たいと思います。多分GWに来ると思う。来年にまたリポートしたいと思います。 YoutubeLink

7 奥琵琶湖パークウエイ 滋賀県

滋賀県にある峠道。琵琶湖を巡る峠道。TOUGE86TVのユーチューブ を見たら行きたくなった峠道。愛車がエンジントラブルを起こした場所、ここから見る琵琶湖の景色は最高です。私のユーチューブでも初めて撮影方法を変えた場所です。まだまだ初心編集者ですが、ぜひユーチューブをご覧下さい。望雁にも行きたい。伝説のお店らしいYoutube link

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 016より

8 美女峠 岐阜県

岐阜県高山市江名子町と久々野町大西の間にある峠道。(塩屋見座線)2015年にラリーが行われた峠道 美女峠(別名飛騨ぶり街道)美女峠の地点通行止め区間まで行きました。道路崩落の為通行止めでしたが通行解除になったらぜひまた行きたいと思います。ぜひ全線開通してほしいものです。走りたくてうずうずしています。一応通行止めの所が美女峠みたいです。あと日本にてWRCラリーが開催されます。2020年の最終戦となる第14戦に組み込まれており、11月19日~22日。開催エリアは、愛知県内(名古屋市・岡崎市・豊田市・新城市・長久手市・設楽町)および岐阜県内(中津川市・恵那市)の公道。メイン会場は、愛・地球博記念公園(長久手市:通称モリコロパーク)となっている。ぜひお時間のある方は見に行きましょう。youtubelink

9 高ボッチ 鉢伏スカイライン (絶めしロードでも登場する名所) 長野県

夕暮れ時の紅葉の高ボッチスカイラインと鉢伏高原スカイラインをドライブしてきました。前回のリベンジとして紅葉と雲海が綺麗な高ボッチ高原と鉢伏高原スカイラインを走破しました。ちょい長いですがご覧下さい。23分03秒くらいから途中で野生のシカの親子が登場しますお楽しみに。雲海の撮影スポットとしても有名な場所でした。知らなかったです。家内の愛車で初峠デビューしました。また来ます。Youtubelink

10 白山白川郷ホワイトロード 岐阜県 石川県

白山白川郷ホワイトロードは、石川県白山市尾添と岐阜県大野郡白川村鳩谷を結ぶ、延長33.3キロメートルの有料道路である。旧名称は白山スーパー林道)で、2015年4月1日に新たな愛称として名称が変更された。2015年4月1日より愛称を「白山白川郷ホワイトロード」に変更した。正式には白山林道(はくさんりんどう)と呼ばれる。森林開発公団(当時)が特定森林地域開発林道事業により開設したスーパー林道の1つである。国道360号の不通区間を結ぶ形となっており、石川・岐阜県境唯一の車道である。また、石川県内では県(石川県農林業公社)が管理する唯一の有料道路でもある。三方岩トンネルの岐阜県側の駐車場から三方岩岳への登山道が整備されている。旧愛称は「白山スーパー林道」であったが、「林道」が砂利道や運転が難しいことを連想させるとして、両県が新愛称を公募し、全国から集まった2183件の中から選ばれた。(wikipediaより情報抜粋)やつと白山白川郷ホワイトロードに来れました。前回白川郷までは来ていたんですが、ホワイトロードは石川県側が通行止めのため諦めていましたが今回は楽しんできましたよ。この後、千里浜なぎさドライブウエイや五箇山などを通行してきました。Youtubelink

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 077より

11 細野高原 静岡県

映画「OVER DRIVE]のロケ地の一つ。東伊豆にある細野高原まで行ったときの動画です。 三筋山頂までは行けませんでしたが第一駐車場までを収録いたしました。 車では行けない場所みたいでバイクなら行けたかもです。 最後までご視聴ください。細野高原に行く場合は車ではなくバイクか自転車がいいですよ。後悔しています。マウンテンバイクでも持っていけばよかったと。。。Youtubelink1 Youtubelink2

12 神栖1000人画廊の道 茨城県

神栖1000人画廊と風車の道ドライブをしてきました。 波しぶきが強いためワイパーを発動していますので見ずらい動画となってしまい申し訳ありません。あとガラスが曇るためワイパーを何回か使用しています(晴れてれば使用しなくてもよかったのですが)この日しか休みがなく決行致しました。5回も往復して撮影をしましたが晴れてくれるのを待ちましたがやっぱり天気は晴れず、天気には勝てませんでした。頑張りを見てやって下さい。 情報は以下は神栖市ホームページより抜粋です。 1000人画廊は市民参加型のまちづくりの一環として、日川浜から鹿島港方面へ続く全長約6kmの南海浜護岸壁面をキャンバスにし、一般公募による神栖市民の皆さんが大きな壁画を描くという試みです。平成2(1990)年からスタートし、数多くのユニークな力作群が市民の手によって描かれています。また、平成22(2010)年には1000人画廊の背後に新たな風力発電施設(ウインド・パワーかみす)が誕生しました。日本初となる海の上に設置された洋上風力発電所です。 発電風車の風景とあいまったその美しい景観は、多くの映画・ドラマやミュージックビデオに登場。またSNSでも映える写真撮影スポットとしても隠れた人気の名所です。 映画では私の元地元の足立区の星、北野武監督の「アウトレイジ」でも登場する場所で、最近ではエレファントカシマシの宮本浩次さんの「冬の花」のMVの撮影場所としても有名ですね。そんな場所をドライブしてきました。youtubelink

13 日本平パークウエイ 静岡県

日本平パークウエイと清水日本平パークウェイを静岡側から清水側まで走破致しました。ここを走ると富士山と駿河湾が綺麗に見えるまさに絶景!! です。初めて峠を走った場所になります。ここは思い出の場所ですね。近くには美人の湯があり、お勧めの天然温泉です。最近ではよく初心者ドライバーが事故などを起こしてTVでも話題になった場所ですね。くれぐれも安全運転で楽しんで下さいね。 Youtubelink

14 浜名湖レイクサイドウェイ 静岡県浜松市

初めて浜名湖に来てみました。浜名湖レイクサイドウェイは、うなぎと三ヶ日ミカンを買いに来ました。ライダーの間では有名な浜名湖に来てみたいと思いで走破に来ましたよ、あの平忠彦さんも浜松市でSHOPをしている浜名湖に来てみました。とても良い場所でした。浜松は初めての走破なのでどんな景色が見れるか?楽しみでした。結果、また来たくなる場所でした。かなり私の家からは遠いですが、住んでみたくなる場所でした。勝美センターで鰻とミカンを買って帰りました。Youtubelink

15 尺里峠(ひさりとうげ) 神奈川県

神奈川県足柄上郡山北町にある林道です。松田町寄(やどりぎという)にある峠道である。初めて訪れる峠?林道は車幅1車線しかないすれ違い困難な道である。またの名を虫沢古道ともいうらしくその道の中に尺里峠がある。地元ではこの虫沢古道を復活させるべく活動が行われている。以下は記事抜粋(タウンニュース様HPより)

松田町内で古道の復活やハイキングコースの景観美化などの地域貢献活動を行う「虫沢古道を守る会」が設立10周年を迎え、記念事業としてこのほど第六天再建の経緯を記した案内板を設置した。 「整備が入らずに荒れてしまっている地元の山や古道を整備しよう」と立ち上がった有志の7人で2009年に設立した同会。設立した年に江戸末期まで松田町寄の虫沢地区と山北町の八丁地域を結んだ生活道で、当時花嫁(はなじょろ)が通った道として伝わる「はなじょろ道」の整備をしたことをスタートに、2017年には「タケ山古道」の復元に尽力。現在はメンバーも15人に増員し、町のハイキングコースの管理にも携わっている。 整備の行き届いたコースの至る所には、「ハイカーが迷わないように」という思いを込め、メンバーでもある福昌院の黙應康雄住職が記した筆文字の標識を建てている。 また、虫沢古道へとつながる尺里峠(松田町から山北町境)では、2012年に「第六天」と呼ばれる仏の石碑を同会が再建した。そして、このほど会の設立10周年と改元を記念し、第六天再建の経緯を記した案内板を設置した。 11月10日には、寄地区にある虫沢地域集会施設で序幕式を行い、本山博幸松田町長や地元選出議員らが参加し、記念の年を祝った。同会の山岸榮市会長は「地道な活動が実を結んで、近年は多くのハイカーの方々が訪ねてくれるようになった。これから冬の季節は景色が非常に素晴らしいので、コースに来てほしい」と話した。 今後も同会はハイキングコースの整備に力を入れるとし、山岸会長は「台風などの災害で荒れている箇所も含めて、今ある道の維持に尽くしていきたい」とさらなる意欲を示した。

また近いうちに助けてくれた地元のおじいちゃんの家に挨拶にでも行こうかと思います。迷い込んで車が立ち往生した時に助けてくれた地元の優しいおじいちゃんに会いに行きたいと思います。YoutubeLink

16 淡路サンセットライン 兵庫県

TOUGEDRIVE初の兵庫県遠征ドライブです。淡路には素敵なお店があると言う事でぜひ行きたいと思ってGWに遠征致しました。また海岸線を走りながらの景色も楽しみにしていました。瀬戸内海の夕日を見ながら走るつもりでしたが朝から走破したため夕日との出会いはありませんでした。ですが素敵なお店で休憩したり食事をしたりできてきてよかったと思いました。日本の道100選にも選ばれている淡路サンセットラインはぜひドライブコースの1つに入れて行ってみて下さい。私も好きなドライブコースの一つになりました。ただ緊急事態宣言中なのでお店が時短営業や臨時休業、酒類の提供が出いないなど楽しみが減りますが、それでも行く価値は十分ありますね。この後は四国遠征に続きます。YoutubeLink

17 四国カルスト公園縦断線 愛媛県

四国カルスト(しこくカルスト)は、愛媛県と高知県との県境にあるカルスト台地。標高は約1,400m、東西の幅は約25km。日本三大カルスト(四国カルスト、山口県の秋吉台、福岡県の平尾台)のひとつで、その中でも最も高い標高からは石鎚山などの周辺の山々が一望できる。西から大野ヶ原、姫鶴平、五段高原、天狗高原まで、なだらかな山肌には、夏は緑の草原、秋はススキが一面に広がり、一年を通して四季を楽しむことができる。浸食作用で地表に露出した石灰岩が点在している。乳牛の放牧地帯としても有名で、多くの牛が放牧され、カルスト特有の風景をさらに牧歌的にし、多くの人々が訪れる観光地となっており、愛媛県では1964年(昭和39年)3月21日に四国カルスト県立自然公園として指定された。四国カルストの中央に位置する地芳峠に国道440号が通り、その峠より東に向けて愛媛県道・高知県道383号四国カルスト公園縦断線、高知県道48号四国カルスト公園線が延び、天狗高原の南側の国道439号に接続している。また、国道440号を地芳峠から北上する愛媛県道36号野村柳谷線と接続する。大野ヶ原から姫鶴平(めづるだいら)にかけては、愛媛県道・高知県道383号四国カルスト公園縦断線が通っている。近くの道の駅(国道197号沿い)としては、「道の駅ゆすはら」が高知県の檮原町にある。初めて見る景色に感動を覚えました。カルスト大地を見るのが初めてでしたので素晴らしい景色(お天気が良ければもっとよかったのですが)に出会えました。あいにくのお天気でも数多くの観光客で賑わっていました。姫鶴平には売店と食堂があり行列ができてるほど人気の観光スポットでした。(wikipediaより内容一部抜粋)YoutubeLink

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 088より

18 瀬戸内しまなみ海道 広島県 愛媛県

西瀬戸自動車道(にしせとじどうしゃどう)は、本州四国連絡道路の3ルートのうち、西に位置する尾道・今治ルートを成す高速道路。 広島県尾道市の尾道福山自動車道(国道2号松永道路)西瀬戸尾道ICを起点とし、向島・因島・生口島・大三島・伯方島・大島などを経て愛媛県今治市の今治ICに至る、延長59.4 kmの高規格幹線道路(国道317号の自動車専用道路)である。本州四国連絡橋に本州四国連絡道路である西瀬戸自動車道を通しているという形をとっており、本州四国連絡高速道路が管理している。 高速道路ナンバリングによる路線番号は、尾道福山自動車道(松永道路)・今治小松自動車道とともに「E76」が割り振られている。 略称は西瀬戸道だが、西瀬戸自動車道周辺地域振興協議会が公募した愛称である瀬戸内しまなみ海道または、単にしまなみ海道 と呼ばれることが多い。「しまなみ」の呼称は、本道路の開通後、広島県東部や愛媛県北部の複数の団体・企業等の名称に用いられている。なお、橋自体の名前は「瀬戸内海大橋」であるが、完成記念イベント『瀬戸内海大橋完成記念イベント「しまなみ海道'99」』を最後に使われなくなった。今回は起点からの走行ではなく終点から起点までのドライブとなりました。景色はGOOD!!最高でした来島海峡大橋PAでの鯛飯をいただきましたがとてもおいしくいただきました。レモンを扱ったお土産を買ってきたり、レモンジュースなどをいただきとても充実した旅でした。日本全国の峠ドライブの旅はまだ始まったばかり、日本全国には素敵な峠道、スカイライン、絶景ロードがあります。峠ドライブはどこでも行きます。人が行かない峠も行きます。車で行けるところは行きたいと思います。HPで随時公開致しますので皆さんも峠ドライブを楽しんで下さいね。ではまた YoutubeLink

19 岡山ブルーライン 岡山県

岡山ブルーラインは、岡山県岡山市東区君津から岡山県備前市蕃山を結ぶ延長32.4キロメートル (km) の道路の愛称。正式な路線名は岡山県道397号寒河本庄岡山線旧称「岡山ブルーハイウェイ」だそうです。沿道の緑と海が美しい道路である。西端の 君津ジャンクション (JCT) で国道2号岡山バイパスに直結し、東端の 蕃山インターチェンジ (IC) は岡山県道260号八木山日生線を介して、国道2号及び山陽自動車道の備前ICと接続しているため、2004年に無料開放されて以降は国道2号の迂回道路としての役割を担う山陽自動車道が全面開業するまでは、阪神方面から岡山方面を結ぶ重要なルートの一つでもあった(これは中国自動車道が北寄りのルートをとっているため)。

途中にPAがありそこで休憩がてらレモンソフトを食べた。とても美味しかった。ブルーラインは景色は最高でした。今度来るときはまた通行したいと思います。YouTubeLink

20 大山環状道路 鳥取県

大山環状道路(だいせんかんじょうどうろ)は、中国地方の最高峰で鳥取県にそびえる大山(標高1729メートル)の中腹を周遊する道路ルートの通称である 一周する区間総距離は約64キロメートルある。一部で冬季閉鎖される区間があり、12月中旬から翌年3月下旬までの期間中は通行止め規制になる。 県道158号大山口停車場大山線の区間は、大山北側にある大山寺と真西に位置する桝水高原(ますみずこうげん)を結ぶ。大川寺側からは大山の荒々しい北壁を、桝水高原側からは別名、「伯耆富士」「出雲富士」ともよばれる崩落面が見えない大山西面の、山頂まで緑に覆われた穏やかな三角形の山肌が展望できる。 (鍵掛峠通行止めの為迂回路があります) 鍵掛峠からの大山南壁の眺望 県道45号倉吉江府溝口線の区間は、大山の南麓を回り込み、東麓の尾根沿いの遠くまで道路が延びる。西日本屈指のブナの原生林を貫ぬく多彩なカーブをもつワインディングロードで、深緑や秋の紅葉を楽しむことのできるルートである。大山のちょうど真南に位置する鍵掛峠を通過しており、15台分の無料駐車場が併設された展望台は、山頂部が横長に伸び、奥の正面に断崖絶壁がそそり立つ大山と、中腹から続く新緑や紅葉とのコントラストが美しい眺望ポイントとして人気を集めている。 県道34号倉吉赤碕中山線の区間は、大山の東麓から北麓にかけて位置しており、センターラインがない曲がりくねった峠道である。大山北側に位置する一息坂峠の付近は、荒々しく岩肌が剥き出しになった大山を眺望できるポイントである。一息坂峠の名は、鎌倉時代の船上山の戦いで知られ、琴浦町にある船上山(標高687メートル)へ向かった名和長年軍が一息に駆け上ったという伝説に由来する。 県道30号赤碕大山線の区間は、走りやすく整備された2車線道路で、大山北麓より絶景で知られる香取高原に達する。 大山環状道路にあるいわなやの岩魚の塩焼きが旨かった。ぜひ大山お越しの際はお寄り下さい。鍵掛峠には行けなかったけど楽しかったです。 TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 053にも大山環状道路の動画が公開されています。YouTubeLink

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 053より

21 角島大橋 山口県

昨年8月に行けなかった場所へリベンジしに行きました。一生に1度は行きたい場所として各HPにて紹介されている場所です。場所は山口県下関市にある角島大橋です。皆さんご存じですか?コバルトブルーのきれいな海原に向かって1直線に続くワインテイングロード、トヨタのCMでも菅田将暉さんがカローラのCMで登場する場所です。https://youtu.be/UARyZDYfC90 また木村拓哉さんの主演する映画HEROでも角島大橋の灯台近くの浜で撮影がされていましたね、看板がありました。皆さんもぜひ山口へ行って絶景の道を走り満喫してはいかがでしょうか?私は満足?したのかわかりませんがリラックスできた場所でした。Youtube

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 085より

22 鷲羽山スカイライン 岡山県

岡山県道393号鷲羽山公園線は倉敷市南部を通る一般県道である。 かつては鷲羽山スカイライン(鷲羽山有料道路)という岡山県道路公社管理の有料道路だったが、1995年(平成7年)4月1日に無料開放され、その後も同路線の愛称として使用されている。鷲羽山スカイラインは瀬戸内海から水島臨海工業地帯へと続く自然美と産業の展望ができる県内初の観光用道路として1970年(昭和45年)4月1日に開通した。開業当時は広域観光ルートの先駆けとして年間50万台近い通行量があったがその後は計画通行台数を下回り、無料開放されるまでの25年間の通行台数は計画通行台数に対して64.5%の実績であった。

起点:倉敷市下津井田之浦1丁目(岡山県道21号岡山児島線交点)

終点:倉敷市広江6丁目(岡山県道62号玉野福田線交点)

総延長:約18.5 km YouTube

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 038より

23 萩往還 山口県

萩往還は、江戸時代に整備された街道の一つ。長門国の城下町である萩(現在の山口県萩市)と周防国三田尻(現在の山口県防府市)とをほぼ直線に結ぶ全長約53km(厳密には52.7km)の街道であった。江戸時代以前から部分的に使われていた道を、関ヶ原の戦いで敗れた毛利氏(長州藩)が萩城に居を移した後の慶長9年(1604年)に、道幅二間(4m)の重要道路として整備した。城下町萩の唐樋にある札場(高札場)を起点に、明木(萩市)、佐々並(萩市)、山口(山口市)を経由して三田尻に至る。主要街道である西国街道(山陽道)とを結ぶ参勤交代道であると同時に、日本海側の萩と瀬戸内海側の商港であった中関港とを結ぶ役割もあり、石畳・立場・一里塚・往還松などが設けられていた。幕末には志士たちが往来するなどしていたが、明治時代以降は利用者が減って道も荒れ、険しい山道など一部はそのまま廃道となった。現在は萩往還のルートの大部分は、国道262号(萩市佐々並と山口市の間は山口県道62号山口旭線)として整備されており、萩市・山口市・防府市を結ぶ重要な幹線道路となっている。萩市明木地区・佐々並地区には当時の萩往還の遺構が一部残されており、昭和52年より復元・整備が始められ、萩市から防府市に至る古道と関連遺跡が平成元年(1989年)に「萩往還」の名称で国の史跡に指定された。また、平成8年(1996年)には文化庁選定の歴史の道百選に、平成16年(2004年)には萩-山口間が美しい日本の歩きたくなるみち500選に選ばれている。平成19年(2007年)9月に日本風景街道に登録されている。道の駅萩往還HP YouTube

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 087より

24 秋吉台カルストロード 山口県

山口県道242号秋吉台公園線は山口県美祢市美東町赤から同市秋芳町秋吉に至る一般県道である。通称、秋吉台道路、秋吉台スカイラインとよばれるほか、秋吉台カルストロード、単にカルストロードの愛称を持つ、その名の通り、秋吉台国定公園(秋吉台)を貫く路線である。 秋吉台北縁の美祢市秋芳町赤(秋吉台サファリランド付近)から秋吉台上の稜線をなぞるように南下、秋吉台科学博物館などのある展望エリアをかすめて秋芳洞入り口付近からトンネルでショートカットして国道435号までを結ぶ。 大半の区間は元々日本道路公団が1970年(昭和45年)10月5日に一般有料道路「秋吉台道路」として整備した区間であり、終点付近のトンネルの前後区間のみ山口県が過疎代行道路事業で美祢市道として整備した区間であったが、2011年に一連の道路として再指定された。

起点 : 美祢市美東町赤(佐山交差点 = 山口県道239号銭屋美祢線交点)

終点 : 美祢市秋芳町秋吉(上八重交差点 = 国道435号交点・山口県道32号萩秋芳線終点) 主な経由地 :

路線延長 : 13.1 km YouTube

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 088より

25 暗峠 暗越奈良街道 奈良県

暗峠は、奈良県生駒市西畑町と大阪府東大阪市東豊浦町との境にある国道308号及び大阪府道・奈良県道702号大阪枚岡奈良線(重複)の峠。古くは闇峠とも書かれた。標高は455m。暗越奈良街道の生駒山地における難所で、つづら折りの少ない直線的な急勾配が続く。特に大阪府側は、麓から峠まで約2.5kmにわたる勾配である。峠道の沿道や道端に、古寺や地蔵、石仏も多くあり、ハイキングコースとしても有名である。 峠の頂上には小さな集落があり、茶店もある。この付近の路面は江戸時代に郡山藩により敷設された石畳となっている。この50mほどあるコンクリート舗装の石畳は、暗峠が急坂であることから、参勤交代で殿様が乗った籠が滑らないようにするために敷かれたものである。なお、国道に指定されている道で石畳状の路面を呈するものは、国内で唯一この暗峠のみである。 「暗がり」の名称の起源は、樹木が鬱蒼と覆い繁り、昼間も暗い山越えの道であった説や、「椋嶺峠」が転じた説、「鞍借り」、「鞍換へ」が訛って「暗がり」となったとする異説もある。上方落語伊勢参宮神乃賑の枕では、「あまりに険しいので馬の鞍がひっくり返りそうになることから、鞍返り峠と言われるようになった」と語られている。 暗峠を通る暗越奈良街道は「日本の道100選」に選定されており、峠頂部の石畳の道端には、日本の道100選の顕彰碑が置かれている。今西祐行作の絵本『とうげのおおかみ』の舞台。Youtube

26 横浪黒潮ライン 高知県

横浪黒潮ラインは、高知県土佐市から須崎市を結ぶ横浪半島を縦断する道路である。別名、横浪スカイラインとも呼ばれている。県道の路線名は高知県道47号横浪公園線であり、起点は同一だが終点は土佐市鷹ノ巣(国道56号交点)である。高知県の土佐湾に東西に細長く伸びる横浪半島の南側断崖の尾根に沿って縦断する延長約19 kmの道路で、東端は浦ノ内湾口に架かる宇佐大橋から西へ向かい、西端の浦ノ内湾の最深部沿岸まで続く。かつては横浪有料道路という道路で、有料道路当時の通行料金は、普通車で260円だった。沿道は複雑な形をしたリアス式海岸がみられ、南に太平洋を、北には波が穏やかで横方向に波紋を描くところから“横浪三里”とも呼ばれる浦ノ内湾を眼下に望むことができる。漫画『シャコタン☆ブギ』の作中には、度々横浪スカイラインが舞台に描かれている。実写版では三方五湖レインボーラインが舞台に描かれている。

延長:18.8 km

起点:高知県土佐市宇佐町宇佐

終点:須崎市浦ノ内東分中ノ浦 YouTubeLink

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 019より

27 室戸スカイライン 高知県

室戸スカイラインは、高知県室戸市にある一般道路、ドライブコース。路線名は高知県道203号室戸公園線である。高知県東部の太平洋上に突き出す室戸岬の山頂で南北に延びる延長約9キロメートルの路線。北側の入口は室戸岬西海岸の国道55号・室津交差点から分岐して山を登り、室戸岬中央部の尾根を伝いに走り、また南側の入口は室戸岬先端部に近い西側で国道55号から分岐する。 室戸岬側の登り斜面は、ヘアピンカーブが続く坂道で一気に山を登る。このヘアピンカーブは、カーブの下に地面がなく、高架になっている。途中にある駐車場は、室戸岬最御崎寺と室戸岬灯台入口を兼用する。 また、途中に室戸岬山頂、津呂山の展望台(室戸スカイライン展望台津呂山)がある。室戸阿南海岸国定公園の観光道路で、稜線に沿って全線にわたり多彩なカーブがあるワインディングロードが続く。路線のほとんどは樹林帯の樹木に視界はさえぎられ、所々低い木々のところで岬の西側と東側の海を見下ろせるぐらいで、途中にある展望台からしか太平洋の海原は遠望できない。路線の南側は急激な標高差があり、3つのヘアピンカーブを直線的につないで標高差を稼いでいる。海から山頂までの急斜面にあるつづら折れの道路、特に最御崎寺の参道と駐車場がある山頂のコーナー付近からは、つづら折れの道路の配置と麓の町並み、土佐湾から望む太平洋の大海原を眺望できる。また行きたくなる場所である。YouTubeLink

28 信貴生駒スカイライン 大阪府 奈良県

信貴生駒スカイライン(しぎいこまスカイライン)とは、近畿日本鉄道(近鉄)が所有し、子会社の近鉄レジャーサービスが管理する一般自動車道で、大阪平野と奈良盆地の間に連なる生駒山地を南北に通過する私道の有料道路である.大阪府と奈良県の府県境となる生駒山(標高642メートル)と信貴山(標高437メートル)の尾根沿いを結ぶ観光有料道路で、桜や紅葉のほか、大阪・奈良の夜景が美しいことで知られる。山上線・宝山寺線・信貴山線の3つの区間で構成される道路の全長は約21キロメートルであり、南の信貴山から高安山、大阪府民の森(みずのみ園地、なるかわ園地)、生駒山、生駒山上遊園地、生駒聖天など観光スポットが多い。

信貴山側は、奈良県三郷町を通る奈良県道236号信貴山線と信貴山門料金所で連絡し、生駒側は阪奈道路と登山口インターチェンジで接続する。また、ケーブルカー駅と連絡する支線もあり、南は西信貴ケーブル高安山駅前と、北は聖天口料金所から生駒ケーブル宝山寺駅前までつながっており、さらにこの道路の延長で、奈良県道237号生駒停車場宝山寺線を経て、近鉄生駒駅と連絡する。料金所は、前述の料金所のほかに、生駒山上遊園地付近にある生駒山上料金所を合わせ、合計3か所が設けられている。

通行できるのは自動車のみで、オートバイや自転車は全面通行禁止である。過去には通行することも可能であったが、1980年代に事故が多発したために通行禁止となってしまった。私道ではあるが、道路運送法に規定された自動車道であることから、道路交通法や道路運送車両法が適用され、違反者には罰則が科せられる。営業時間外は原則として閉鎖される。かつては営業時間後も門は開放されており、出入りは自由であった。このため深夜になると、夜景を見ようとする者や、走り屋などが多く進入していた。その結果、騒音等が原因で付近住民が不眠症などになったことから、住民は近鉄と近鉄バスに対し慰謝料を求めて提訴した。2005年4月に大阪地方裁判所は住民の訴えを認め、両社は約215万円の慰謝料を支払いを命じられている。

2017年の平成29年台風第21号の影響によって土砂崩れが発生したため、2017年10月から生駒山上料金所 - 高安山間(約12キロメートル)が通行止めとなっていたが、2018年7月に生駒山上料金所 - 十三峠駐車場間(約8キロメートル)が再開し、2018年12月22日には全線が開通している。

| 区間 | 乗用車 | マイクロバス | 大型バス・貨物自動車 |

|---|---|---|---|

| 登山口 - 宝山寺(片道) | 360円 | 870円 | 1,440円 |

| 登山口・宝山寺 - 生駒山上(往復) | 720円 (*1) | 1,740円 | 2,880円 |

| 生駒山上 - 高安山 - 信貴山門(往復) | 980円 | 2,470円 | 3,910円 |

| 全線片道(登山口・宝山寺 - 信貴山門) | 1,340円 | 3,340円 | 5,350円 |

| 全線往復(登山口・宝山寺 - 信貴山門) | 1,940円 | 4,880円 | 7,860円 |

登山口 - 生駒山麓公園間は無料で通行可。料金所は聖天口、生駒山上、信貴山門に設置。ETCカードやクレジットカードは利用不可。

(*1) 登山口・宝山寺→聖天口料金所で往復分720円を払う。

ここは夜景がきれいで有名なスポットです。私は昼間に通行したので夜景も何もないですが暗峠に行けたことは大変嬉しかったです。初めて大阪奈良を走破できたことは大変嬉しく思います。また行きたいと思いますがいつになるやらわかりませんが、また行ける日がありましたら行きたいです。YouTubeLink

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 099より

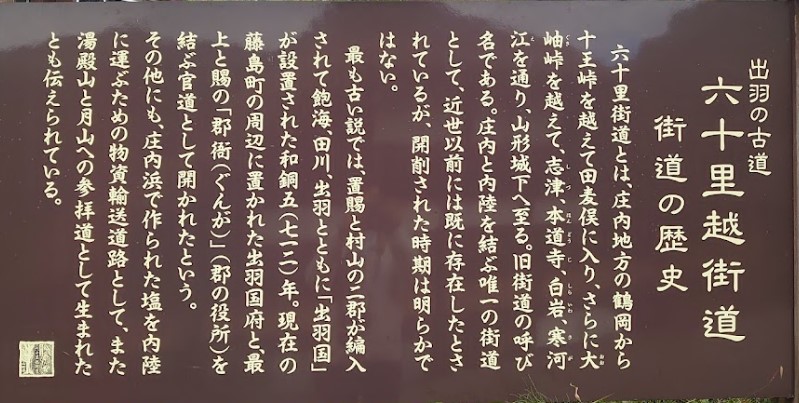

29六十里越街道 山形県

今回は一度いった月山花笠ラインに往くついでに六十里越街道に往こうと思い今回は行ってみました。山形県西川?にある六十里越街道ですが初めて行く場所なので道は調べたんですけどよくわからなかった。だけど今回はいい機会なのでGWに往きました。でも通行止めで途中までしか行けませんでしたが六十里越街道蟻越坂道しるべまではいけましたが先は通行止めでした。六十里越街道は山形-寒河江-白岩宿-間沢-本道寺-志津-大岫峠-細越-塞ノ神峠-十王峠-鶴岡まで続く街道で景色がよくいってよかったと思いました。六十里越街道(山形)は、山形から鶴岡までの約84kmの街道です。車だと所々でしか行けずノトウが出ていてフキノトウを持ち帰りに数個取りました。家で美味しく頂きました。YoutubeLink

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 118より

30月山花笠ライン(月山道路)風吹峠 山形県

月山道路(がっさんどうろ)は月山を中心とする山岳部を通過する区間山形県西村山郡西川町砂子関から、同県鶴岡市大網に至る、全長30.9kmの国道112号のバイパス道路である。愛称名は「月山花笠ライン」。このほか、旧道(大越・六十里越)と区別するため「月山新道」と称されることがあるほか、「月山道」と省略して呼称している報道機関(山形放送など)がある。 月山IC付近(月山ICより約100m鶴岡市寄り) - 鶴岡市大網中台付近(66.7キロポスト)の十座沢橋まで自動車専用道路であり、月山入口交差点 - 月山IC付近と鶴岡市中台付十座沢橋 鶴岡市田麦俣字清水尻は一般道路である。ただし、一般道路の区間も歩道等が設置されておらず、自動車以外(原動機付自転車を含む125cc以下の二輪車、ミニカー、軽車両、歩行者)の利便には供されておらず、一般道路の区間も自動車専用道路区間と大差ない道路である。また、東北横断自動車道酒田線のうち、月山ICと湯殿山ICを結ぶ路線とされており、山形自動車道に並行する一般国道自動車専用道路に指定されている。ただし、本道路は高速道路ナンバリングの対象路線とはなっていない。 山形を代表する景勝道路として、旧建設省と「道の日」実行委員会により制定された日本の道100選に選定されている。なお、当道路は通行料金徴収がない無料の道路で、高規格幹線道路(高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路)としては珍しく、青色の案内標識が使用されている。 先述の通り、月山IC - 湯殿山ICは山形自動車道に並行する一般国道自動車専用道路に指定されているが、このうち月山IC付近と鶴岡市中台付近 - 湯殿山ICは一般道路であり、月山道路が山形自動車道の間に割り込むように接続している。このため、湯殿山IC以西の山形自動車道と日本海東北自動車道は、他の高速道路と連続して接していない状態が続いている。

路線データ 延長:30.9km(内15.9km自動車専用道路区間)

起点:山形県西村山郡西川町砂子関(横手トンネルから山形市方向へ800m付近)

終点:山形県鶴岡市大網(大網橋付近) 通行不能区間:自動車専用道路区間(歩行者、軽車両、原付車、125cc以下の二輪車(迂回路:六十里越街道))

冬季閉鎖区間:なし 指定区間:全線 歴史 当道路が開通するまでは、山形 - 鶴岡間は「六十里越街道」と呼ばれる1.5車線の九十九折の峠道を通っていた。昭和28年に国道112号線として指定されたが、1960年代に入り徐々にモータリゼーションが始まったことで、昭和33年から37年にかけて6倍増の交通量[2]となったことや、峠越えのバスの行き違いの困難さ、冬季通行止めとなる峠道は支障が出つつあった。 同じ頃、1956年に発足した日本道路公団は全国で有料道路の事業化を図る道路を調査し、「日本道路公団調査・技術資料総覧」(日本道路公団計画部調査課 編:1962年(昭和37年)発刊)にまとめたが、五番目の事業化調査道路として「月山道路」を掲載することとなった。しかしその後、日本道路公団としては実際には事業化はしなかったが、昭和41年度、全長30.9kmのうち、西川町砂子関 - 同町月山沢4.5kmを寒河江ダム工事事務所(寒河江ダム管理所)が、西川町月山沢 - 同町大越4.2kmを山形県が、残り西川町大越 - 鶴岡市大網22.2kmを酒田工事事務所(酒田河川国道事務所)がそれぞれ工事を担当することで事業化することとなった。 冬季の豪雪や険しい地形のため、着工から12年、総事業費464億円がかかり、また多くの犠牲者を出しながらも、1981年7月に全線開通した。YouTubeLive

31会津西街道 大内宿(大内こぶしライン) 福島県

大内宿は、福島県南会津郡下郷町大字大内にある、江戸時代における会津西街道(別称:下野街道)の「半農半宿」の宿場の呼称。明治期の鉄道開通に伴って宿場としての地位を失ったが、茅葺屋根の民家が街道沿いに建ち並ぶ同集落の通称、あるいは観光地名として現在も受け継がれている。1981年(昭和56年)に重要伝統的建造物群保存地区として選定され、福島県を代表する観光地の1つとなっている(一部に宿泊施設復活)。

なお、当地の方言である会津弁で大内は「おおち」(歴史的仮名遣い:おほち/あふち)と発音・表記されるため、標準語・共通語の「おおうち」との対立がある。南会津の山中にあり、全長約450mの往還()の両側に、道に妻を向けた寄棟造の民家が建ち並ぶ。江戸時代には会津西街道(別称:下野街道)の「半農半宿」の宿場であったが、現在でもその雰囲気をよく残し、田園の中の旧街道沿いに茅葺き民家の街割りが整然と並ぶ。

大内宿本陣跡には、下郷町町並み展示館がある(北緯37度20分2.5秒 東経139度51分38.8秒)。民宿や土産物屋、蕎麦屋などが多数立ち並ぶ。特に蕎麦に関しては、高遠そばの名で知られており、箸の代わりにネギを用いて蕎麦を食べる風習がある。お蕎麦は大変美味しく頂きました。ただネギそばは食べなかったですがwまた来たいと思います。YoutubeLink

32 戸隠バードライン 長野県

〇戸隠バードライン(とがくしバードライン)は、長野県長野市街地から、飯綱高原、戸隠高原への観光アクセスの向上を目的として、長野県企業局によって建設された有料道路(道路運送法に基づく一般自動車道)である。この道路の開通により、開通前、長野市街地から戸隠まで車で2時間かかっていたのが、40分に短縮された。地すべり災害(後述)を経て一部区間が廃道となり、残りの区間も長野市道及び長野県道として無料開放された。 始点 長野県長野市上松(被災前) 終点 長野県長野市戸隠(開通当時は上水内郡戸隠村) 全長 17.0km 幅員 5.5m 適用法律 道路運送法 事業費 11億4660万円 地すべり災害による一部廃道 1985年(昭和60年)7月、長野市の地附山(じづきやま)地すべり災害により、始点である長野市上松から地附山を登る区間が流失し、不通となった。長野県は、この災害による不通区間の復活を断念し、迂回路がなく不通区間につながっていた大峰山から地附山の区間を廃道した[2]。 不通区間を迂回する暫定的なルートとして、長野市道大座法師池西高線が使用された。しかしこのルートには、通称:七曲り(ななまがり)と呼ばれるヘアピンカーブの連続区間があり、路線バスを除く大型車の通行ができなかった。そのため長野県は、オリンピックの開催に合わせ、ここより少し北に位置する長野県道506号戸隠高原浅川線の改修を進め、浅川ループラインを開通させた。これを新しく飯綱高原へのアクセス道路として現在に至っている。 なお、地附山地すべり災害に関して、これに巻き込まれ亡くなった遺族が起こした裁判で、1997年6月、長野地方裁判所は「戸隠有料道路の管理の瑕疵(かし)が地すべりの原因になった」という判決を下した。そして災害から20年にあたる2005年7月、田中康夫長野県知事(当時)は、県と市に責任があったことを認め、謝罪した。

〇戸隠神社(とがくしじんじゃ)は、長野県長野市北西部の戸隠山周辺に、以下に記す五社を配する神社。旧社格は国幣小社。 一説には現在の奥社の創建が孝元天皇5年(紀元前210年)とも言われるが、九頭龍社の創建はこの奥社よりもさらに古いとされている。伝承では、この地の地主神である九頭龍大神が、天手力雄命を迎え入れたといわれている。 縁起によれば、飯縄山に登った「学問」という僧が発見した奥社の地で最初に修験を始めたのが嘉祥2年(849年)とされている。 また『日本書紀』の天武紀には684年三野王(美努王)を信濃(現在の長野県)に派遣して地図を作らせ、翌685年に朝臣3人を派遣して仮の宮を造らせ、691年に持統天皇が使者を遣わし、信濃の国の須波、水内などの神を祭らせたとされていて、この水内の神が戸隠神社とする説もある。 当神社の御神体である戸隠山の名称は、天照大神が籠っていた天の岩戸を天手力雄命が力まかせに投げ飛ばしたとき、その一部が飛んできて山になったという伝説から生じている。 平安時代から室町時代 平安時代後期以降は、天台密教や真言密教と神道とが習合した神仏混淆の戸隠山勧修院顕光寺として全国にその名を知られ、修験道場戸隠十三谷三千坊として比叡山(延暦寺)、高野山(金剛峯寺)と共に「三千坊三山」と呼ばれるほど多くの修験者や参詣者を集めた。 平安末期には、霊場としての戸隠は京の都でもよく知られていたらしく、『梁塵秘抄』には「四方の霊験所は、伊豆の走井、信濃の戸隠、駿河の富士山、伯耆の大山…」とうたわれるまでになっていた。 当山(延暦寺山門派)の別当職であった栗田氏が鎌倉時代以後は山麓の善光寺(園城寺寺門派)別当をも世襲したこともあって両寺は関連を強め、参詣者は一度に両方を共に参詣することが多かった。 顕光寺は、『吾妻鏡』文治2年条に延暦寺の荘園末寺として登場する。 室町時代には戸隠神社で天台・真言両宗の法論闘争が発生、応仁2年(1468年)天台派の宣澄法師が真言派に暗殺された。後世に至って宣澄の供養のため、宝永5年(1708年)に宣澄社が建立され、村人によって毎年8月16日の中社の例祭に「宣澄踊り」が奉納されるようになった。 戦国時代 戦国時代に北信濃地域は信濃侵攻を行う甲斐国の武田晴信(信玄)と北信豪族の後ろ盾となった越後国の上杉謙信との争乱(川中島の戦いなど)に巻き込まれた。これによって戸隠神社と善光寺の別当である栗田氏が分裂するなどして両軍によって絶えず危機に晒された。このため、衆徒らが約30年間にわたり水内郡小川の筏が峰(現在の長野県上水内郡小川村)に大日方氏の庇護を受けて移り住むなど苦境の時期であった。 川中島の戦い当時は、多くの修験者と信仰者集団を抱えていた戸隠神社や飯縄神社(飯綱神社)は武田、上杉両軍の双方にとってぜひ味方につけたい存在であり、修験者は広く各地の情報に通じ多くの人々を牽引し戦況を占い、何より薬草の知識は従軍医師としての期待が大きかった。このため善光寺や、戸隠、飯綱を味方にするか敵に回すかは極めて重要であったため、これらを巡って戦火に巻き込まれ熾烈な戦闘が繰り返されている。 江戸時代 江戸時代に入り徳川家康から朱印高千石を与えられて「戸隠山領」が成立。同時に東叡山寛永寺の末寺となり、次第に農業や水の神としての性格が強まり、山中は次第に修験道場から門前町へと変貌していった。 明治以降 明治時代に入ると明治政府によって神仏分離令や修験宗廃止令が次々と出され、その結果、廃仏毀釈運動が起きたため、戸隠山顕光寺は寺を分離して神社となり、宗僧は還俗して神官となった。 なお当時戸隠の寺院に奉られていた仏像などは、戸隠近隣の村の寺院などに現在も伝わり祀られている。 2020年秋、老朽化によって建て替えられた戸隠神社中社の大鳥居が完成予定。柱と島木をつなぐ「ほぞ」には新型コロナウイルス終息を願い「疫病鎮静」と記された。 構成各社と祭神 宝光社 各社の主祭神は、地主神である九頭龍大神(くずりゅうのおおかみ)以外は「天照大神(あまてらすおおみかみ)が、弟である素戔嗚尊(すさのおのみこと)の度重なる非行を嘆いて天岩戸(あまのいわと)に隠れたため、この世に暗黒と悪神がはびこった」とされる神話にまつわる神であるが、それぞれがいつ頃から現在の祭神を祀るようになったかは必ずしも明らかでない。しかし他の多くの神仏習合の神社とは異なり、祭神は江戸時代以前から変わっていない。 宝光社(ほうこうしゃ):現在地への鎮座は康平元年(1058年)、天暦3年(949年)に阿智祝部一族の徳武]が奥社の相殿として創建されたものである。祭神は天表春命(あめのうわはるのみこと)で、中社の祭神である天八意思兼命の子。学問や技芸、裁縫、安産や婦女子の神とされる。麓から登ってきて最初にあり、うっそうとした杉木立の階段を上って参拝する。旧宝光院。 火之御子社(ひのみこしゃ、日之御子社とも書く):創建は承徳2年(1098年)。祭神は天鈿女命(あめのうずめのみこと)。他に高皇産霊命(たかみむすびのみこと)、その娘である栲幡千々姫命(たくはたちぢひめのみこと)、栲幡千々姫命の夫である天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)を祀る。天鈿女命は天照大神が隠れた天岩戸の前で面白おかしく踊って天照大神を誘い出すきっかけをつくったとされる女神。舞楽や芸能、また火防の神とされ、宝光社の上1.5kmほどの場所にある。なお、他の4社が神仏混淆であった時代も当社だけは一貫して神社であって、かつての顕光寺とは関係がない。 中社前の三本杉(天然記念物) 中社 拝殿 随神門(補修・葺き替え前)、奥社および九頭龍社参道の途中にある 奥社および九頭龍社参道の杉並木 奥社本殿、背後は戸隠山の絶壁 中社(ちゅうしゃ):「戸隠山顕光寺流記」によると、寛治元年(1087年)に当時の別当が、「当山は三院たるべし」という夢告を受け、奥院(現在の奥社)と宝光院(現在の宝光社)の中間に位置するこの地に中院(現在の中社)を創建したと記されている。現在の祭神は天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)で、天照大神が天岩戸に隠れたとき岩戸神楽(太々神楽)を創案し、岩戸を開くきっかけを作ったとされる神。知恵の神ともされる。境内周辺には樹齢約900年の三本杉があり天然記念物に指定されている。火之御子社の上1.5kmほど。旧中院。 九頭龍社(くずりゅうしゃ):祭神は九頭龍大神。奥社のすぐ下にあり境内社のようになっているが創建は奥社より古くその時期は明らかでない。地主神として崇められている。戸隠山には「戸隠三十三窟」といわれる洞窟が点在し、その「龍窟」にあたる。本殿から本殿右手上の磐座の上まで廊下が続いており、そこが「龍窟」となる。古くは雨乞い、縁結びの他、虫歯・歯痛にご利益があると言われていた。氏子の人によると戸隠の九頭龍大神は梨が好物だそうである。 奥社(おくしゃ):祭神は天手力雄命(あめのたぢからおのみこと)で、天照大神が隠れた天岩戸をこじ開けた大力の神。神話では天手力雄命が投げ飛ばした天岩戸が現在の戸隠山であるとされる。中社から車で2.5kmほど車道を登った後、まっすぐ続く約2kmの参道(車両進入禁止)を登りきった場所にある。途中に赤い「随神門(山門)」があり、その奥は17世紀に植えられたとされる杉並木になっている。神仏分離以前は随神門より奥の参道左右に子坊が立ち並んでいた。旧奥院。廃仏毀釈までは聖観音菩薩(現在は長野県千曲市の長泉寺本尊、仁王尊像は長野市の寛慶寺)を祀っていた。戸隠三十三窟「本窟」「宝窟」と言われる中心となる窟が奥社本殿内部にあるが、非公開なので内部に何があるのかは秘密とされている。 現在の奥社、中社、宝光社の3院は天台系であり、これと激しく抗争して約500年前に滅亡したとされる西光寺など真言系の寺院が存在していた事も知られている。 文化財 重要文化財 法華経残欠4巻(戸隠切) 藤原定信筆 牙笏(げしゃく) 国内に現存する5枚の象牙製の笏の内の1つ。象牙製の笏は天皇クラスの持ち物とされる。アフリカ大陸南部のラプタから海のシルクロードで唐を経て加工され、伝えられたものと考えられている。 長野県指定天然記念物 奥社社叢 戸隠道 戸隠神社(かつては戸隠山顕光寺)に向かう道を総称して戸隠道(とがくしみち)という。戸隠山への道として修験者によって開かれ、やがて一般大衆の参詣道さらに流通路として整備された。 (wikipediaより情報抜粋)YouTubeLive

33 小川アルプスライン 長野県

北アルプスの展望と山村風景の展望が素晴らしいドライブルート。県道36号線を約12km、標高800mの山上を進む。途中、立屋展望広場(標高662m)、アルプス展望広場(標高約800m)、アルプス展望デッキ(標高851m)などの展望ポイントが続く。白馬岳や五竜岳、鹿島槍ヶ岳など、北アルプスの峰々が横に広く連なる。また、沿線には三重塔がある高山寺や小川天文台などもある。(日本の旅ドットコム様HPより抜粋)YoutubeLink

34大望峠 長野県

大望峠(だいぼうとうげ)は、長野県長野市(旧戸隠村と旧鬼無里村の村境)に位置する峠。標高は1055メートル。 長野県道36号信濃信州新線が通る。頂上付近では改良された切り通しの新道から旧道へ入る側道があり、頂上に展望台がある。 展望台からは戸隠連峰や北アルプスが一望できる。 江戸時代は戸隠往来として鬼無里から戸隠宝光社を結ぶ峠だった。 昔は名も無い峠であったが、鬼無里村に住んでいた男性があまりの景色の美しさに大望峠と名前を付けて看板を置いたところ、本人も知らぬ間に正式な名称として「大望峠」となった。YoutubeLink

35 葛葉峠 新潟県

葛葉峠(くずばとうげ)は、新潟県糸魚川市にある峠。標高は440m。蒲原峠とも言う。 峠の名前は、クズの群生地であることに由来している。 概要 姫川に沿って糸魚川市の平岩集落から小谷村の湯原集落の間にある峠。かつては塩の道(千国街道)の難所として知られた。江戸時代には松本藩に塩を送るための供給路で、急坂の途中に塩を運搬した歩荷と牛が木陰に休んだと伝えられている。明治以降は、付近の猫鼻の橋を経由するルートが姫川の増水の度に何度も橋が流失したため、現在の葛葉峠経由のルートに変更されている。 現在は、国道148号の旧道(新潟県道375号平岩停車場蒲原線)が存在している。この旧道は峠の南側斜面が1995年に発生した7.11水害により崩壊し長らく不通状態であったが、2006年から斜面の復旧工事が行われ、2015年には通行可能となっている。なお、この峠自体は県境となっておらず、峠から南へ2本目の沢にある国界橋(蒲原沢)が県境となっている。YoutubeLink

36 伊勢志摩スカイライン( 伊勢志摩e-power Road) 三重県

YoutubeLink1 YoutubeLink2 伊勢志摩観光ナビ様HP

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 029より

37 ビーナスライン 長野県

ビーナスラインは、長野県茅野市から、同県上田市の美ヶ原高原美術館に至る全長約76 kmの観光道路である。長野県の茅野市街と美ヶ原高原をつなぐ、日本の代表的な観光山岳道路のひとつ。「ビーナスライン」の名は、沿道にある蓼科山の山容を女神に例えたことに由来するもので、蓼科有料道路と霧ヶ峰有料道路を併せてよぶ愛称として1968年に公募で決定し、無料開放後も継続して使用されている。もともとは、軽井沢と上高地とを結ぶ大規模観光道路として計画された「中信高原スカイライン」の一部として計画されたもので、長野県企業局によって、有料道路として建設・運営されてきたが、1986年より順次無料開放され、2002年に全線無料開放された。中央自動車道諏訪IC、中央本線茅野駅から蓼科高原、八ヶ岳山麓、白樺湖、車山高原、霧ヶ峰、美ヶ原といった高原の観光地を結ぶ。国道152号・国道142号に連絡。八島ヶ原湿原駐車場(霧ヶ峰と和田峠の中間部) - 美ヶ原の区間は11月下旬から4月上旬まで冬季閉鎖される。道路は大きく4区間に大別でき、茅野市街地 - 白樺湖間の蓼科高原エリア、白樺湖 - 車山 - 霧ヶ峰間の白樺高原・霧ヶ峰エリア、霧ヶ峰 - 落合大橋間の鷲ヶ峰・茶臼岳脇を通るワインディングロード区間、落合大橋 - 美ヶ原高原間の急勾配・最高所に至る区間と、それぞれ違う特徴を持つ道路で構成される (wikipediaより情報抜粋)YoutubeLink1 YoutubeLink2 Youtubelink3 wikipedia

TOYOTA 86 テレビ番組 『峠[TOUGE]』volume 154より

38 嵐山高雄パークウエイ 六丁峠 試峠 京都府

嵐山高雄パークウェイ(あらしやまたかおパークウェイ)は、阪急阪神ホールディングスグループの西山ドライブウエイ株式会社が経営する一般自動車道。1965年供用開始。125cc以下の二輪車と自転車は通行できない。京都市右京区の嵐山(清滝道)と高雄(国道162号)を結ぶ全長10.7キロメートル (km) の有料道路。 出入口は、高雄側が「高雄口ゲート」、嵐山側が「嵐山・清滝口ゲート」の2か所あり、両ゲート共に料金所が設けられている。土日祝日及び1月1日 - 3日、7月21日 - 8月31日、10月21日 - 11月30日の各日は二輪車通行禁止となる。 沿道には菖蒲谷池遊園地、観空台遊園地、展望台、ドッグ・ラン ワン遊ランド、ハーブ園、 釣り池など西山ドライブウェイが営業するレジャー施設がある。 一般車両を通行止とした全線貸切走行が可能で、ビデオオプションなどがタイムアタックやレースを実施したことがある。 通行料金 2020年10月現在の通行料金は下記の通り。 二輪車:850円(土・日・祝日は通行不可、125cc以下は通行不可) 軽・普通自動車:1200円 マイクロバス:3000円 大型バス:4880円。

京都府道50号京都日吉美山線(きょうとふどう50ごう きょうとひよしみやません)は、京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂前を起点に南丹市美山町三埜に至る府道(主要地方道)である。京都の観光地である嵯峨を起点に山間部を抜けて保津峡、水尾、宕陰を通り南丹市に入り、神吉を抜けると、桂川を日吉ダムでせき止めた天若湖の左岸を通る。 日吉ダムを過ぎると日吉駅から胡麻駅の間を山陰本線に沿ってすすむ。胡麻駅から山陰本線沿線を外れて南丹市美山町肱谷へ向かって山の方に進む。 そして、肱谷から橋を渡って三埜で綾部宮島線に到達し終点となる。南丹市の美山・日吉両地区間で、府道が途切れる鏡峠附近は通行不可能である。現在でも鏡峠の工事は進んでおらず行き止まりとなっている。片側1車線が確保されている区間が多いが、水尾地区などに1~1.5車線区間が存在する。

起点:京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町(京都府道29号宇多野嵐山山田線交点)

終点:南丹市美山町三埜(京都府道12号綾部宮島線交点)

試峠(こころみのとうげ)

京都府道137号清滝鳥居本線(きょうとふどう137ごう きよたきとりいもとせん)は、京都府京都市右京区嵯峨清滝空也滝町附近を起点に右京区嵯峨鳥居本一華表町附近に至る一般府道である。嵐山高雄パークウエイにある峠道である。

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 115より

39 野呂山スカイライン(さざなみスカイライン) 広島県呉市

広島県道248号野呂山公園線は広島県呉市の野呂山と国道185号を結ぶ一般県道である。呉市の野呂山(標高839m)へ登山する観光道路で、かつてはさざなみスカイラインという有料道路だったが、1983年(昭和58年)4月に無料化された。 無料化後も、「さざなみスカイライン」の名称は通称として使用されており、他に「野呂山スカイライン」、「野呂山(有料)道路」とも呼ばれている。広島では有名な走り屋スポットとして有名な峠道である YoutubeLink

TOYOTA 86 テレビ番組 『峠[TOUGE]』volume 133より

40 クレアライン(広島呉道路)広島県広島市

広島呉道路(ひろしまくれどうろ、英語: HIROSHIMA-KURE ROAD)は、広島県広島市南区から広島県呉市に至る地域高規格道路(一般国道31号バイパス)である。クレアラインの愛称の他、広呉道の略称を持つ。西日本高速道路が一般有料道路として管理している。自動車専用道路であるため、125 cc以下の自動二輪車・原動機付自転車などは通行不可。 高速道路ナンバリングによる路線番号は、「E31」が割り振られている。YoutubeLink

41 鯰峠 兵庫県

鯰峠(なまずとうげ)は、兵庫県の赤穂郡上郡町と赤穂市との行政境界に位置する峠の1つである。上郡町側では兵庫県道5号姫路上郡線と接続しており、赤穂市側には赤穂国際カントリークラブがある。魚類の名前が付けられた峠は、兵庫県内では珍しい。伝説によれば鯰峠付近の馬路池の恋仲にあった鯰を、大蛇が飲み込んでしまったので、それを弘法大師(空海)が供養し、峠の名前を「鯰峠」にしたという。赤穂市と上郡町との行政境界には幾つかの峠があり、その1つが鯰峠である。鯰峠の南には、江戸時代の山陽道が越えていた鯰峠よりも勾配が急で難路だった有年坂峠があり、徒歩でなら通行できる。しかし、有年坂峠は急勾配だったために、かつての山陽道を踏襲した国道の国道2号は鯰峠の側に迂回する経路に変更された。なお、この付近の山陽道の経路が変更されたのは初めてではなく、この付近の古代の山陽道は兵庫県道5号姫路上郡線に近い経路だった

42 奈良奥山ドライブウエイ 奈良県

新若草山コース 奈良奥山コース 高円山コースを走る 奈良奥山ドライブウエイ

奈良奥山ドライブウェイ(ならおくやまドライブウェイ)は、奈良交通グループの新若草山自動車道株式会社(しんわかくさやまじとうしゃどう)が経営する、奈良県奈良市内にある自動車道である。奈良市東部にある、若草山・春日山・高円山の山中を走る有料ドライブウェイ。柳生街道と交差する。1955年10月22日供用開始。1960年11月全通。若草山側は新若草山自動車道(自動車道ナンバリングD2a)・高円山側は高円山ドライブウェイ(自動車道ナンバリングD2b)とも呼ばれる。高円山ドライブウェイ部分は、かつて「万葉ドライブウェイ」と呼ばれていた時期もあった。また、若草山山頂に近い鎌研交番所の検札所から、地獄谷石仏群に近い芳山交番所までの春日山A周路は、奈良県の所有する奈良県立都市公園条例[2]に基づく有料道路であり、自動車道ではなく歩行者などが通行することがある。この部分の通行料金(正式には「使用料」という)は、新若草山自動車道が新若草山自動車道部分と高円山ドライブウェイ部分の料金と共に徴収する。自動車道ナンバリングも奈良奥山コースには設定されていない。 路線状況 多くは2車線の舗装道路となっているが、特別天然記念物かつ世界遺産古都奈良の文化財の構成資産である春日山原始林部分の春日山A周路は、北から南への幅員が狭い一方通行の道路で、ごく一部を除き平らな未舗装道路となっている。その部分を除いては歩行者や自転車は通行することができない[4]。春日山A周路部分は奈良公園から春日山遊歩道を登って歩行者や自転車の通行が可能となっており、休日などはハイカーが多いため通行には注意が必要である。 通行コースは、次のように3区間に分かれており、それぞれ通行料金や出入口が異なる。 北側から入り、若草山山頂付近の鎌研交番所の検札所まで折り返す新若草山コース(7.4 km) 北側から入り、春日山A周路を通過して南側まで全線を通り抜ける奈良奥山コース(13.0 km) 南側から入り、地獄谷石仏群付近の芳山交番所の検札所まで折り返す高円山コース(10.6 km) 全線にわたり見所が多く、駐車スペースもそれぞれの見所への入口の路側などにほぼ完備されている。料金所で見所を明記したパンフレットを配布している。 若草山へ行く新若草山コースは、若草山から古都・奈良の街並みと春の桜並木を見るドライブコースとして人気がある。高円山コースは、春日山石窟群の石仏を楽しめるコースとなっている。 通行料金 令和元年10月1日料金改定(税込)。 料金所は正倉院裏側の北側と高円山麓の南側の2箇所ある。 コース 二輪車 軽自動車 小型自動車 普通自動車 マイクロバス 大型車 新若草山コース(往復) 380円 530円 530円 530円 1,320円 2,120円 奈良奥山コース(片道) 780円 1,350円 1,760円 1,860円 4,000円 5,310円 高円山コース(往復) 430円 640円 640円 640円 1,590円 2,540円 春日山原始林部分を通過する春日山A周路を含む奈良奥山コース全線を通行すると、普通自動車で1,860円の通行料がかかり、距離のわりに通行料金が高いことでも知られている。距離に大差がない高円山コースだと640円で済む。これは、奈良県の所有する春日山A周路部分の「使用料」が別建てでかかる事が要因である。春日山A周路の「使用料」を敢えて高くすることで特別天然記念物かつ世界遺産である地域を通過する自動車の総量を抑制しているためである。なお、営業時間は、新若草山コースが8:00 - 23:00(12月1日 - 3月15日の間は 8:00 - 22:00)、奈良奥山コースが9:00 - 17:00、高円山コースが8:00 - 18:30であるが、新若草山コースについては、営業時間内の入場車に限り、営業時間外の退場が可能である。 春日山A周路の使用料は軽乗用車で500円、小・中型普通車で900円、大型普通車で1,000円であるが、上記の「奈良奥山コース」の通行料金は春日山A周路の使用料を含んだ料金である。 三笠山には宿泊施設の「万葉若草の宿三笠」(1956年10月開業。近鉄グループ)と「アンドホテル」(1964年9月開業のホテル平城を買収)があり、当該施設の利用車については、入口料金所でその旨申し出たうえ、当該施設において通行券を受領し、出口料金所で提示した場合のみ無料通行が可能となる。(wikipediaより情報抜粋)YoutubeLink

TOYOTA 86 テレビ番組『 峠[TOUGE] 』 volume 046より

43 しびれ峠 広島県江田島市

広島県江田島の峠道 しびれ峠 「しびれ峠」という名前は「しびれるほどの景 色が見られる」ことから由来し、対岸の呉市音戸町~ 呉市中心部~安芸郡坂町のパノラマ風景を楽しむこと ができます。桜が咲く時期になると峠桜があり桜の名所スポットとなっているようです。別名秋月峠ともいうらしい。YouTubeLink

44 鈴懸峠 山梨県大月市

鈴懸峠(すずかけとうげ)は、山梨県大月市と都留市の境に位置する峠です。一般的には「鈴ヶ音峠(すずがねとうげ)」という名称で広く知られています。 場所とアクセス 山梨県東部の大月市猿橋町朝日小沢と都留市朝日曽雌を結ぶ「林道鈴懸峠線」の頂点にあります。 道路: 全線舗装された1.5車線程度の林道で、国道20号側(猿橋)と県道35号側(秋山)をつなぐ抜け道やサイクリングコースとして利用されます。 登山: 峠の傍らには登山道が通っており、山梨百名山の一つである九鬼山(くきやま)への登山口としても機能しています。 特徴 別名: 鈴ヶ音峠、スズガケ、小川峠とも呼ばれます。 ヒルクライム: 山梨県公式のサイクル観光情報では、大月側から登る約7.7km、獲得標高約400mのコースとして紹介されており、自転車愛好家に人気です。 伝説・由来: 奈良県吉野郡にある「虻峠(あぶとうげ)」も本来は「鈴懸峠」という名でしたが、修行者が身につける鈴(すずかけ)に由来するとされています。 YouTubeLink

45 追加中

46 追加中